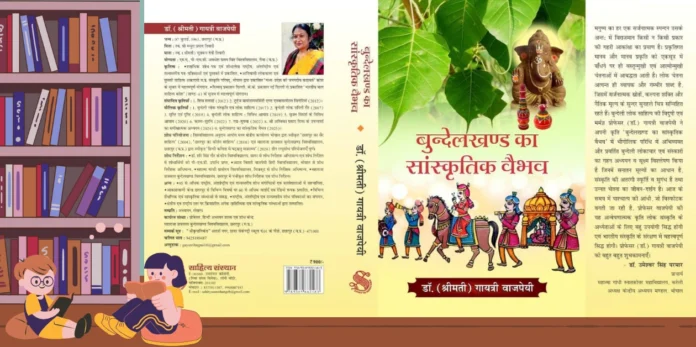

‘बुन्देलखण्ड का सांस्कृतिक वैभव’ Bundelkhand Ka Sanskritik Vaibhav कृति का सृजन, जिसमें वर्ण्य विषय को पाँच उच्छवासों में विभक्त किया गया है। प्रथम उच्छवास में बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त परिचय शीर्षक के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड का नामकरण एवं सीमा क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड का अतीत, मध्य और वर्तमान पर प्रकाश डाला गया है।

द्वितीय उच्छवास में ‘बुन्देली का भाषा वैज्ञानिक आधार एवं सीमा’ शीर्षक के अन्तर्गत भाषा और बोली का स्वरूप, मूल भाषा, उपभाषा एवं भाषा विकास के विविध सोपान यथा- प्राचीन आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल इत्यादि पर विचार करते हुए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण का विवरण दिया है। साथ ही हिन्दी भाषा व हिन्दीतर वर्ग की उपभाषाओं की चर्चा करते हुए हिन्दी और उसकी विविध बोलियों को विवेचित किया गया है। पश्चिमी हिन्दी की ओकार बहुला बोली बुन्देली के नामकरण, सीमा क्षेत्र उसकी उपबोलियों एवं विशेषताओं की विस्तृत मीमांसा की गई है।

तृतीय उच्छवास में ‘बुन्देली लोक संस्कति में संस्कार एवं लोकाचार’ शीर्षक के भीतर लोक संस्कृति के स्वरूप एवं वैशिष्ट्य को विस्तृत रूप में विश्लेषित किया गया है। संस्कार एवं लोकाचार के तहत संस्कार एवं लोकाचार से अभिप्राय, परिभाषाएँ एवं षोडश संस्कारों का वर्णन तथा वर्तमान समय में इन संस्कारों एवं लोकाचारों की महत्ता को निरूपित किया है।

चतुर्थ उच्छवास में ‘बुन्देली संस्कार गीत’ के अन्तर्गत जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले मानव जीवन के षोडश संस्कारों पर गाए जाने वाले भावात्मक, रसात्मक, कथात्मक एवं प्रबोधात्मक विविधवर्णी गीतों का विस्तृत वर्णन व विवेचन है।

पंचम उच्छवास में ‘बुन्देली संस्कृति एवं गीतों में प्रतीक विधान’ शीर्षक में प्रतीक शब्द की व्युत्पत्ति, अभिप्राय, परिभाषा, प्रतीकों का वर्गीकरण एवं विविध धार्मिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त प्रतीकों को विविध रूपों में विवेचित व विश्लेषित करते हुए उनके धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक महत्त्व को उद्घाटित किया है।

‘बुन्देलखण्ड का सांस्कृतिक वैभव’ पुस्तक की संकल्पना जिन परिजन, स्वजन एवं गुरुजन के शुभाशीष से सम्पन्न हो सकी है उनके प्रति पुनीत आभार प्रकट करना, न केवल मेरा नैतिक दायित्व है अपितु परम धर्म है, क्योंकि उनकी सद्भावनाएँ, सत्प्रेरणाएँ और असीम स्नेह ही मेरी लेखनी की गति है। मैं हृदय की अतल गहराइयों से उनकी कृतज्ञ हूँ।

मैं अपने समस्त गुरुजन के शुभाशीष की सतत् अभीप्सा रखती हूँ, क्योंकि उनकी ज्ञान रश्मियों ने ही मुझे प्रदीप्ति प्रदान की है। मैं अपनी पूज्य सासु माँ श्रीमती पूर्णिमा वाजपेयी, ज्येष्ठ भ्राता श्री कृष्ण कुमार तिवारी – भाभी श्रीमती पुष्पकला, पति डॉ. अश्विनी कुमार वाजपेयी, पुत्र अनघ वाजपेयी – पुत्रवधू सौ. तृप्ति, ननद श्रीमती निधि – श्री राजेश तिवारी, देवरानी श्रीमती सीमा वाजपेयी, भतीजे शुभम तिवारी – वधू सौ. नेहा, भतीजी सुश्री शिप्रा, सौ. शिवांगी– श्री पुष्पक दुबे, उर्वीजा, विवुध, मनस्वी एवं पौत्र- पौत्री शिवार्थ, शांभवी व श्रेयान की ऋणी हूँ। ये सभी मेरे हृदय के अत्यंत निकट हैं, मेरा बल एवं संबल हैं।

मैं अपने उन समस्त गोलोकवासी पितृजन के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिनकी अदृश्य अहर्निश दया-दृष्टि मेरी परिकल्पनाओं को साकार करने में सहायक रही है। तदंतर मैं अपने अंतरतम की अतल गहराइयों से परमपूज्य पद्मश्री डॉ. कपिल तिवारी जी पूर्व निदेशक, आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल, परम सम्माननीय डॉ. श्याम सुंदर दुबे जी पूर्व निदेशक, मुक्तिबोध सृजनपीठ डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (मध्यप्रदेश) एवं आदरणीय डॉ. उमेश्वर सिंह परमार प्राचार्य, महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, करेली (म.प्र.) अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्ययन मण्डल (प्राणी – शास्त्र) भोपाल (मध्य प्रदेश) के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिन्होंने इस पुस्तक पर अपना अमूल्य अभिमत एवं शुभकामनाएँ लिपिबद्ध रूप में संप्रेषित करके न केवल मुझे उपकृत किया वरन् पुस्तक को भी गरिमा प्रदान करने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है

साथ ही मैं उन सभी विद्वतजन के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिन्होंने परोक्ष व अपरोक्ष रूप से शुभकामनाएँ संप्रेषित की, जिससे मैं अपने जीवन में कुछ श्रेयस्कर व लोकहितार्थ कार्य करने हेतु अग्रसर हो सकी। प्रकाशक आशीष कुमार सिंह, साहित्य संस्थान के प्रति भी में आभारी हूँ जिन्होंने अत्यन्त रुचि, लगन एवं निष्ठा से इस पुस्तक को सुन्दर कलेवर प्रदान किया है।

अन्त में ‘बुन्देलखण्ड का सांस्कृतिक वैभव’ शीर्षक से लिखित अपनी यह पुस्तक मैं साहित्य जगत को सौंपते हुए हर्ष का अनुभव कर रही हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बुन्देली लोक संस्कृति एवं साहित्य के संवर्धन में यह पुस्तक अर्थवान सिद्ध होगी । ‘लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु’ की मंगलकामना के साथ कृति को श्रीसियारामजी के श्रीचरणों में अर्पित करती हूँ। उनकी कृपा वृष्टि ही इस कृति की अक्षयकीर्ति को अभिसिंचित करेगी।

‘श्रीकृपानिकेत’ छतरपुर (म. प्र. ) विक्रम नव संवत्सर 2082 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (गुड़ीपड़वा) दिनाँक 30-03-2025

डॉ. (श्रीमती) गायत्री वाजपेयी

अभिमत

किसी जनपद के सांस्कृतिक वैभव की समग्रता को दो आयामों में देखा जा सकता है- पहला उसकी ‘पहचान’ की तरह और दूसरा उसकी ‘अस्मिता’ की तरह । पहचान के लिए हम इतिहास और समय में ‘जीवन की परम्परा’ पर निर्भर होते हैं, जबकि ‘अस्मिता’ के लिए हमें अधिक गहरे में जाकर उस जनपद के मूल स्वभाव को समझना होता है।

बुन्देलखण्ड जो प्राचीन ‘चेदि’ और इसके पश्चात् ‘जजाकभुक्ति’ के नाम से जाना जाता था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लोक सांस्कृतिक परम्परा अत्यन्त समृद्ध है। लोकभाषा और उसकी रचना परम्परा की दृष्टि से भी यह हिन्दी क्षेत्र में अपनी भौगोलिक केन्द्रीयता और भाषिक अभिव्यक्तियों की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। यदि हम अस्मिता की दृष्टि से देखें तो उसकी भाव सम्वेदना मूलतः शौर्य और श्रृंगार के दो बिन्दुओं में स्थित है। जगनिक का आल्हाखण्ड और ईसुरी की फाग रचना इस सम्वेदना के शिखर हैं।

प्राचीन भाषिक परम्परा होने के कारण बुन्देली की वाचिक परम्परा भी बहुत विविधवर्णी और समृद्ध है। सम्प्रेषण और रचना दोनों स्थानों पर हमें यह विस्तार चकित कर देता है। लोगों की सामुदायिक रचना शक्ति से जो वाचिक परम्परा निर्मित होती है उसमें बुन्देली अप्रतिम है। अग्रणी बुन्देली अध्येता श्रीमती गायत्री वाजपेयी का यह विश्लेषणात्मक ग्रंथ ‘बुन्देलखण्ड का सांस्कृतिक वैभव’ बुन्देलखण्ड की पहचान और भाव सम्वेदना की लोक रचना परम्परा की दृष्टि से उसकी अस्मिता की एक खोज और स्थापना है।

मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बुन्देली अस्मिता के दो छोर हैं- एक शौर्य और दूसरा श्रृंगार । लोक की रचना का जो सामुदायिक पक्ष है उसमें सबसे केन्द्रीय है बुन्देली का ‘फाग साहित्य’ और उसके ‘लोक संस्कार गीत’ ।

श्रीमती वाजपेयी ने बुन्देलखण्ड की ‘पहचान’ को भी सम्यक रूप से समक्ष रखा है और संस्कार गीत तथा लोकाचार की दृष्टि से भी उसे गहराई से समझा है। वे परस्पर जुड़े हैं। यह पुस्तक बुन्देलखण्ड को अधिक गहराई से जानने में निश्चित ही महत्त्वपूर्ण है। इस कार्य के लिये उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ।

पद्मश्री डॉ. कपिल तिवारी (पूर्व निदेशक)

आदिवासी लोककला एवं तुलसी साहित्य

अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद, भोपाल

निवास – M/5 निराला नगर दुष्यंत रोड, भोपाल (म.प्र.)

आत्म-तत्व अन्वेषण

स्थानिकता अपनी संरचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। दृश्यमान जगत के पंचतत्वों का सौन्दर्य उसके जीवन-व्यवहारों और आपसी सरोकारों के साथ उसकी कलात्मक अनु-चेष्टाओं में प्रकट होता है। दैहिक अनुभूतियों और मानसिक निष्पत्तियों का जीवन-बोध जिन संस्कार प्रणालियों में निहित रहता है, वे सामाजिक आशयों के निर्धारण में अपनी उच्चतम गतियों में संस्कृति को रूपायित करती हैं।

यही वजह है कि बुंदेली लोक की गहरी परख करने वाली डॉ. गायत्री वाजपेयी जब बुंदेली क्षेत्र के संस्कारों और उनसे संबंधित लोकगीतों का विश्लेषण करती हैं, तब वे अपने आरंभिक प्रस्थान में बुंदेली भूभौतिकी का व्यापक विश्लेषण करती हैं। इस विश्लेषण में वे क्षेत्र की प्रकृति के साथ परिवेशगत पहचान की अनुगूँजों को शब्द की बाँसुरी में ध्वनित करने लगती हैं और बुंदेलखंड अपने सांगोपांग में पूरी सज-धज के साथ अपनी ऐतिहासिक पगचापों में विस्तृत होने लगता है।

संपूर्ण राष्ट्र जिन महीन संवेदनात्मक तंतुओं से अपना जीवन-पट बुनता है – वे तंतु भले ही अपने रंग-रोगन, अपने आकार-प्रकारों में भिन्नता का प्रदर्शन करते हों, किंतु उनमें निहित जीवन उष्मा का ताप एक जैसा ही होता है- यही ताप, जब द्रव-रूप में पिघलता है, तब आचरण की भाव- निर्मित द्रोणी में विचार की सड़सी के स्पर्श से अपनी ठोस शीतलता में संस्कार बन जाता है। यही वजह है कि संस्कार भले ही अपनी अभिव्यक्ति प्रणाली में देश-काल के प्रभावों से अपनी निजी पहचान रखते हों, किंतु वे अपने आभ्यांतर में वैश्विक – विभा से प्रभावित होते हैं।

डॉ. गायत्री ने संस्कारों के निरुपण में इसी मूलभूत चिंतन का आश्रय लेकर अपनी इस कृति का सोपानी क्रम अग्रसर किया है- अपनी बोली- बानी के स्वभाव को लेखिका ने संस्कार-संसार – परिदृश्य के पूर्व एक सशक्त पीठिका की तरह प्रस्तुत कर बुंदेली की भाषिक सामर्थ्य उद्घाटित की है।

मैं लम्बे अरसे से डॉ. गायत्री के लोक- अनुराग से परिचित हूँ। उन्होंने संरकार परक बुंदेली लोकगीतों का परिश्रमपूर्वक न केवल संग्रहण किया है, बल्कि वे उन गीतों के मनोसामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन में भी निष्ठापूर्वक संलग्न रही हैं। उन्होंने इन संस्कार गीतों में निहित बुंदेली आत्म-तत्व का अन्वेषण किया है।

बुंदेली की सामूहिक सत्ता की जीवन – प्रविधियों को इन संस्कार गीतों के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। इन गीतों में अनुस्यूत अभिप्रायों को समझने के लिये डॉ. गायत्री की इस कृति का अनुशीलन, बुंदेली के शील-सौन्दर्य में रुचि रखने वाले पाठकों को नयी वैचारिकी से जोड़ेगा। उनका यह अनुशीलन गीतों के वस्तु-तत्व को तो व्यक्त करता ही है, वे गीतों की अभिव्यक्ति प्रणाली का भी विवेचन करने वाली सुधी समालोचना का भी परिचय प्रदान करती हैं। लोक चिंतन को यह कृति एक नया आयाम प्रदान करेगी, मेरी बहुत – बहुत मंगलकामनाएँ ।

डॉ. श्याम सुंदर दुबे (पूर्व निदेशक)

मुक्तिबोध सृजनपीठ

डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय,

सागर (मध्यप्रदेश)

निवास – श्रीचण्डी वार्ड हटा,

जिला – दमोह (मध्यप्रदेश) 470775